我在北醫大的日字 (2) — 《悲傷的建築》

我們見面的次數不多不少,總是在開會的時候。長長橢圓形的桌子面對面排坐著,但總不是正對面。我們幾乎也沒有四眼對看過。每每在將近 3 小時的會議中,我們總是專注聆聽,不太需要發言。他,可能偶而因職責必須發聲,言簡意賅,言之有物,時而像打軟針般陳述,令人揚眉豎耳。

開完會,各自散去,我們也鮮少在散去之前收拾桌上物的少許時間交談,或一起搭電梯下樓。幾乎沒有交集——等待下一次的擦身而過。若用硬體設備來區分,我們分屬前後兩棟樓; 用專業來審視,我是坐在這張桌子上唯一不是醫師/醫學的主管。我天天來前棟,他,可能開會需要的時候會在後棟出現。

兩年的時間要認識一個人,和一個人交談,應該不算難事,但是沒有業務或由頭需要我們交談,甚至聊天。

2023 年 9 月 6 日,董事會和新團隊一起晚宴。李董就坐在我的左邊,見他一晚的套餐沒吃下幾樣,全都包起來帶回去。「我太太叮嚀我要控制體重」。這一夜相見歡,我好像就聽上這句話,而我,餐會中,想不起來有跟他談話(這實在太不像我了!)。

2023 年 12 月 13 日,學校許多師長同仁去松仁威秀看感人的勵志紀錄片《赤心巔峰》試映,這試映會比首映早兩天(應說是學校包場,以行動支持與鼓勵拍片和參與人的熱忱和毅力)。學校鼓勵攜家帶眷(每人兩票)一起欣賞。他和夫人一起; 夫妻和我坐在前後排幾乎同號座位的位子。我們在校內難得一起搭電梯下樓的場合,卻在這電影散場後,在偌大的校外空間和層層電扶梯相隔,以及人群簇擁的電影院中同時擠進了電梯。我很不習慣認識但不熟卻面面相覷的窘狀,而且擠在窄小的電梯內,無法轉身背對而尷尬地互視且緘默不語(想像一下,彷彿經常有這種場景?)在這下降的分秒裡,我通常會「生話寒暄」(這是生性自然直覺的反應,就像習慣在國際或社交場合,不能沈默是金還要跟人家打交道交朋友,何況還是同校院師長)。

我其實不知道李董(李飛鵬醫師; 指北醫大董事會的董事) 出版許多詩作。說想讀詩作自然是想知道如何可以買到、獲得。我依稀記得是某個場合,某人在言談中不經意卻驚訝地提起,說李董很會寫詩,也愛寫詩(說話人表現出的驚訝是他知道,卻訝異聽的人不知道)。倒也勾起我的好奇心。就在電梯抖動的瞬間,讓我思想起有了話題——這看電影娛樂後的場景,聊聊詩興最適宜吧!?

「有機會我想讀讀李董的詩作」。一旁隨和的夫人讓我開口不生澀。

「好多人,不好叫計程車了。」下了電梯走到戶外時,我說。我以為伉儷倆可能也要搭計程車。「我車子在學校。」

「這裡離學校不遠啊!用走的都走得到。」李董說。

在我知道北醫大校園隨處都看得到台北 101 大樓近在眼前之後,我還不知道走路 10 分鐘左右就可以到達那麼方便。結果,我聽話了,從松仁威秀步行,也不過 15 分鐘時程。一路我靠著 Google Map 帶路,我第一次在信義區沒搭計程車,在夜裡走路回到北醫大開車回中壢。

12 天後,12 月 25 日這一天,學校舉辦一場由亞太堅韌研究基金會董事長主講的演講 ——「建立有韌性和可持續的醫療系統」,大夥兒把誠樸廳坐得滿滿的。我坐上我的名牌位子上時,發現椅子旁有一個袋子,裝著一本書,作者坐在離我幾個位子的右前方,第一排圓弧形的誠樸廳,我們沒有四目相視的方位座標,除非剛好兩人有默契或不經意,突然各自轉頭向一方,那就有機會點頭示意。這場演講,一如往常我們定期的會議,不用發言,只需聆聽。演講結束,我好像沒有(機會)道謝,我將袋子提回辦公室,趕著去參加小女兒下午四點在戶政事務所的結婚登記。隔天,回到辦公室,才細細品味這本書。得到了書,我沒有再跟作者聯繫 (這太不像我的處世/處事禮儀了),沒說上話也沒見上面——等待下一次的擦身而過。

《悲傷的建築》,是一本厚達 336 頁,共 274 首詩和攝影的詩圖集,寫於 1976-2021 年,長達 45 年,是李醫師在專業醫師和教授職責之外,從弱冠之年揮灑詩情畫意至屆齡退休的醫學與文學的「內視鏡」。我們研究跨藝術評述時,引用希臘文的 Ekphrasis/ ecphrasis (讀畫詩),指的是賦予藝術品聲音和語言,傳達「詩中有畫,畫中有詩」的意境和意象。中國詩詞裡,也有「詠畫詩」或「題畫詩」,例如杜甫的〈戲題王宰畫山水圖歌〉,蘇軾的〈惠崇春江晚景二首〉和〈書李世南所畫秋景二首〉。李飛鵬醫師的《悲傷的建築》,一樣也展現了影像的視覺、光線、色彩、線條,搭配詩的文字,不同的是,他是用自己的攝影作品取代繪畫來襯托詩,「讀畫詩」的詩是襯托,畫是主體;《悲傷的建築》詩是主體,攝影是烘托。

醫院

夕陽無限的好

而醫院是落日前的一棟建築

大部分的人要離去前

都要拎著悲傷來

在這裡

住上一段時間

醫院又像落日前的一棵樹

那一個又一個的病人

恰似一片又一片的落葉

慢慢飄落 (頁32-33)

讀這首詩,《悲傷的建築》有了答案。

身為耳鼻喉科專科醫師,又是北醫大體系唯一擔任過三家醫院(附醫、萬芳、雙和)的院長,每一首詩堪稱獨一無二:少有醫師有這種閒情逸致與才情將臨床經驗化為詩文隱喻,也少有作家詩人有這樣的專職臨床經驗,可以鉅細彌遺傳真千百種病人的症狀與疼痛。這樣一說,讀者們會立即聯想到北醫校友陳克華、王浩威等人,他們在文壇發光發熱的盛名,似乎甚於醫學本業。而就在這學期我開的「跨藝術醫學人文」的通識課上,邀請來授課講演的教師提起,特別謝謝李醫師,說多年他的臉頰和頸子間長了瘤,要不是李醫師的診斷和治療,他今天可能無法出現在北醫大授課了。

我試圖替自己找個托辭,說明我為何孤陋寡聞不知道李醫師寫詩的才華。

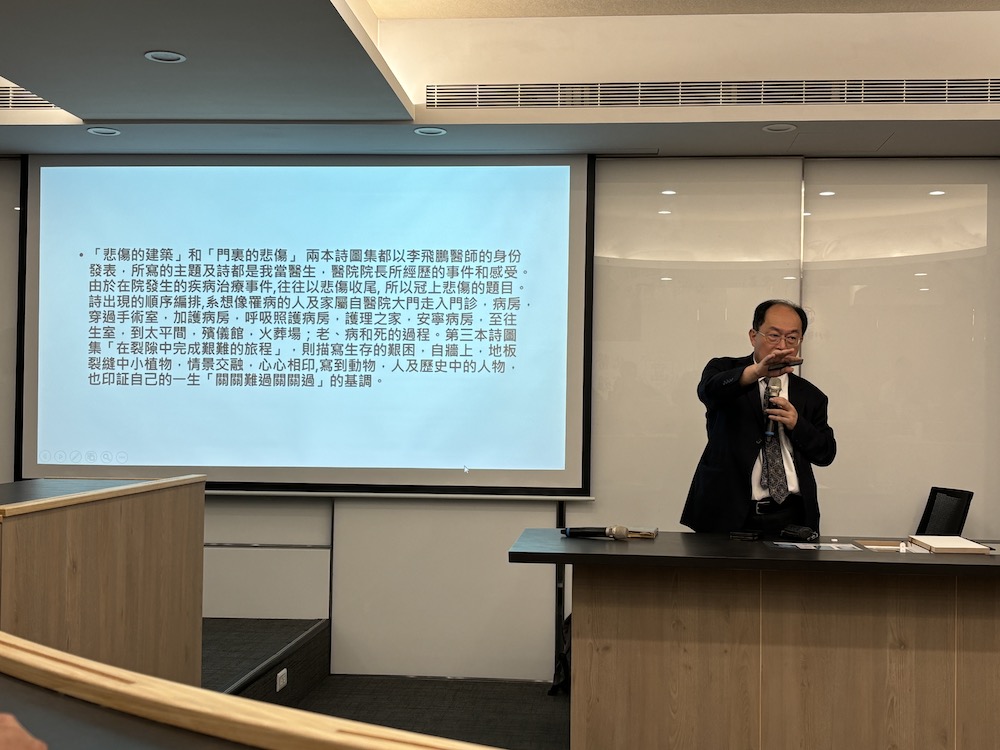

10 個半月後,2024 年 10 月 15 日,有一個名正言順的場合,我向李醫師謝謝《悲傷的建築》一書。這一天,上午也是開會遇到,如同往常……。中午是藥學院的博雅講座,由李醫師主講「由醫學跨越到詩學經驗分享」,我去聽講,發現桌上擺了許多李醫師的詩作,童詩插畫,還有英語、法語版的譯本。就在這場演講的前一週,我也收到一箱來自另一位醫師詩人的 8 部詩集,還在細細品味慢讀中。

演講中,聽到李醫師的第一首詩刊登《中外文學》,這本我已服務 24 年的系所 (臺灣大學外文系)主編的期刊,從 1961 年創刊以來,一直是培育作家的搖籃,近一、二十年來(2002 年開始),它轉換成學術期刊,不再見到作家、詩人的創作,只有學者發表學術論文的園地。

演講結束,張偉嶠院長請我說說話,我提到自己正在執行臺灣文學館的「2023 推動臺灣文學進入西班牙編譯出版暨推廣計畫(2023-2026)」,其中有一本詩選集,之前錯過了,希望在計畫完成出版後,我在各種推廣場合可以納入李醫師的詩作一起評述,勾勒台灣詩界的發展和多元,也因此,我想到一個藉口說:「李醫師沒有棄醫從文,沒有脫離杏林到文壇,一人優,跨界佔兩個位子,那是萬萬不可的事。因為文人無法當醫師,怎麼都不會鳩佔鵲巢,如果他不要這般優異,不要寫診斷書,而是寫詩就好,詩壇一定有他的位子的」。我自覺這胡謅頗有道理,但是不久後看到報紙說,台灣最長壽尚在執業的醫師高壽 102 歲,因為還有病人掛號; 而醫師,是沒有屆齡退休這檔事。心忖:真想請李醫師棄醫吧!反正三院院長,什麼組織的董事長、理事、董事都當過了,可以無後顧之憂,轉換跑道經營詩壇了。

不久後,我聽聞某個文藝協會邀請他擔任董事之職。再思,李醫師不用棄醫了,從今往後,他已開啟詩路的歧路花園建築了。

我喜歡《悲傷的建築》的真實通透——一位專業醫師洞察疾病的書寫,太有說服力了,那種「總有一天等到你」的生死觀。我喜歡《悲傷的建築》的直白,太鞭辟入裏了; 當今流行歌曲或小說創作喜歡國台語混雜使用,李醫師這詩集早在數十年前就有台語詩了 (〈妳阿嬤叫我把妳的病看乎好〉,頁 83 ; 〈糖尿病〉,頁 138)。用詩句來體現「髒話」,反而變得文雅了。我喜歡《悲傷的建築》的攝影圖像和色彩,不讀詩看畫面,也能體會詩意,自在悠遊字裏行間。我喜歡《悲傷的建築》,因為它不只寫百病 (耳鼻喉疾病、癌症、糖尿病、畸形指、肺疾、氣喘、中風…),還寫了學術症候群,將寫詩這事甜蜜輕盈地提起(很酷的事),卻嘲諷了學術難以承受的重(殘酷的事)。我喜歡《悲傷的建築》,因為它富含豐富的歷史和中國詩詞的底蘊,滿足了我曾經想讀中文系的願望,愛聽歷史諷喻的興致。

耳屎

耳屎

又叫耳垢

耳垢太大塊

栓塞了

會造成重聽

歷史上最大的兩塊耳屎是

趙高和李斯 (頁 43)

比寫Paper 還更酷的一件事

六十二歲生日的清早

你來訊

祝福副校長生日快樂

說

出詩集

真的是比寫Paper還更酷的一件事

怎麼突然想起去比較SCI論文和詩

昨天是教師評鑑的最後一天

積分不夠會被列成最後百分之五昭告天下

還會幫你找個輔導老師哪

在這創新型醫學大學競爭的體系裏

SCI 論文是生活必須的

鹽

詩

則只是我們從小就愛吃的

巧克力

不知你同意不同意 (頁 34)

從我看來,寫詩比寫學術論文難多了。因為難得、相對貴重,所以,只有拿巧克力當禮物送人,斷沒有拿鹽當禮物送人的。每人天天多少都會吃到鹽,卻不會天天吃巧克力。顯然,寫論文乃家常便飯,寫詩是千載難逢。

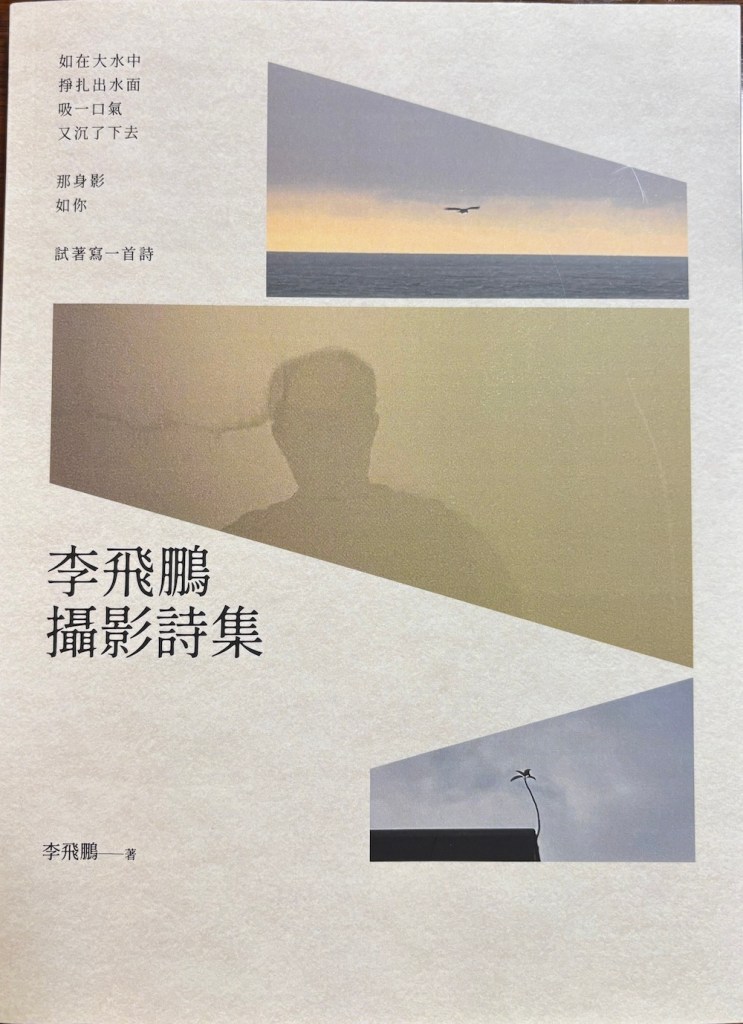

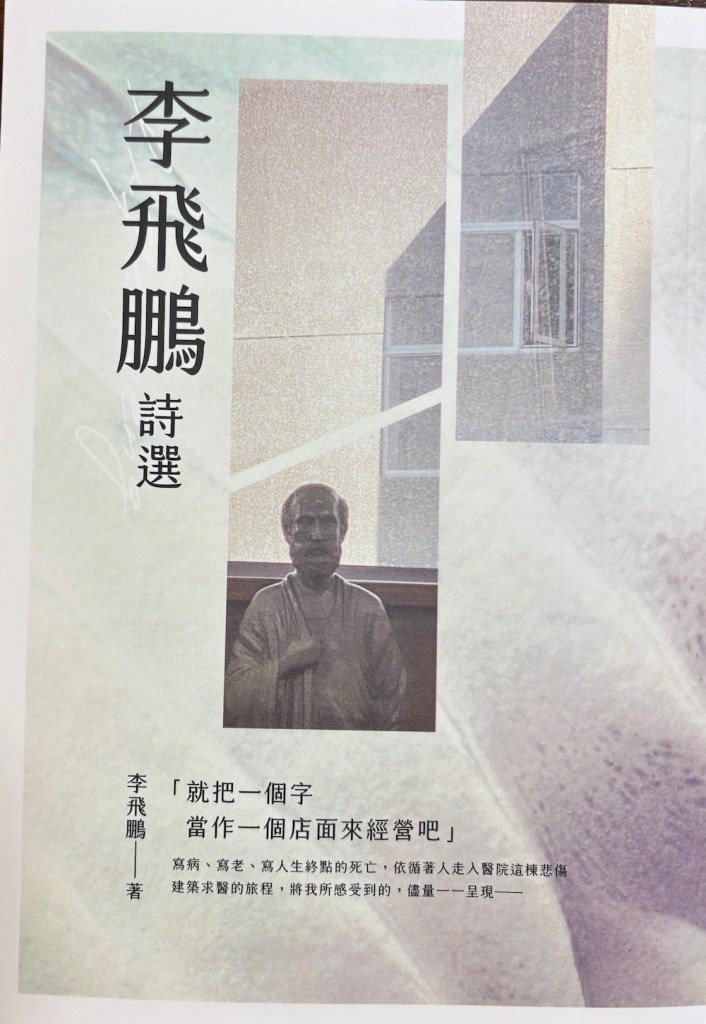

六月下旬這最後一次會議,我們還是兩排面對面坐,沒有四目相視,但會議結束後,我們終於面對面,彼此說聲「謝謝」。他的手交過我的手,一樣是一個提袋,裡面兩本詩集—— 《李飛鵬攝影詩集》和《李飛鵬詩選》,都是 2025 年 1 月面世,可是熱騰騰的新出版。我又聯想起大三畢業旅行那群醫學系學生給我們的「刺激」——驗證了多才多藝又多時(多餘的時間),因為聰穎過人所以有時間才情練就其他的技藝。太讓人「嫉妒了」(正能量的嫉妒)。這兩次贈書的機緣,看出李醫師實是敏銳細膩的醫師兼文人,我們從來沒有約定,沒有對話(除了電影散場後的三兩句),沒有聯繫,卻在兩個公眾的場合裏順勢交到我手裡,可也因為我總是履行了我的別號 —— 「全程參與」,不缺席自然會遇到。我預約了李醫師,希望在臺灣歐洲文化論壇裡,有幸邀請他從耳鼻喉專業談藝術家和文人的疾病,他很認真地思考,也很嚴肅地持續婉拒。我想起他的詩篇和常談,回他說:「總有一天等到您」。

7 月 1 日雙和醫院 17 週年院慶,我們坐在第一排,而且只隔著一個位子,這是最近的距離,也是可以交談的空間,而且合體拍了照做為別後紀念。在這院慶的建築裡話別,沒有悲傷。